大学入試の戦後史 第5回

大学入試の戦後史 第6回

2019.04.19

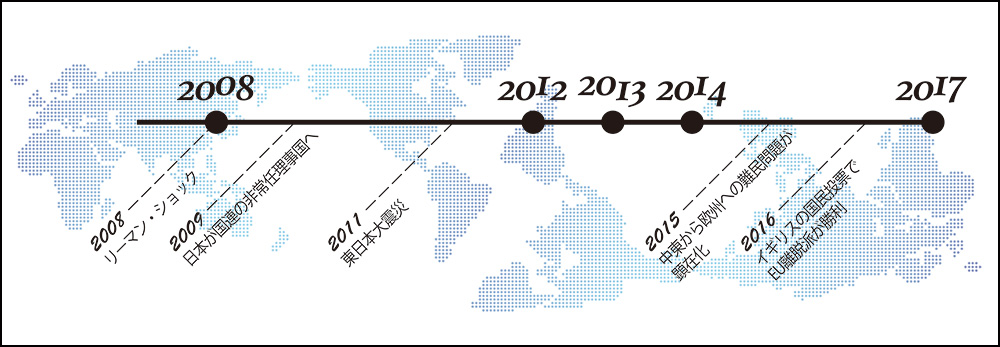

大学の飽和の時代、法人化した国立大学は「まず改革ありき」の道を進まざるを得なくなった。東大の「秋入学問題」もそのヒトコマと見える。大学の4月入学ということが日本社会のシステムにいかに複雑に絡み合っているかを教えてくれた騒動だった。

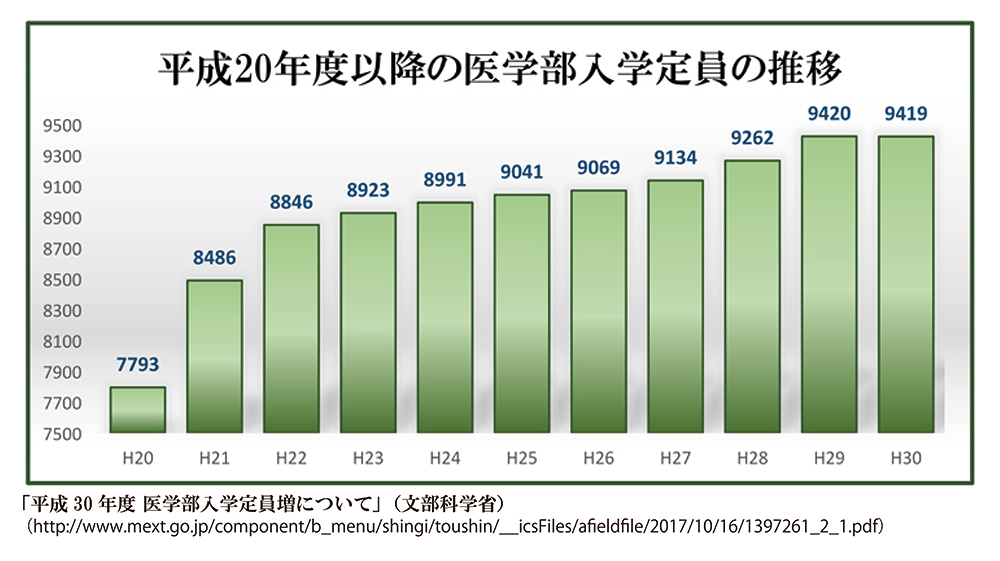

2008年 医学部定員増始まる

医療現場崩壊の原因は、医師不足なのか、医師の偏在なのか。医師不足の深刻な地域の医学部だけに限って定員増が行われた2008年だったが、2009年からは全国的に増員することになった。1982年以降の医師養成抑制政策の転換である。かつての「一県一医大、無医大県解消」政策のように、医師養成が政治問題化すれば、増員は継続を続ける。2007年に7,625人だった医学部定員は現在9,400人を超えている。

2012年 大学は多すぎるのか

田中文科相は、大学設置・学校法人審議会が設置適当とした3大学(公立1校、私立2校)について不認可とすると表明した。理由は「多すぎる」こと。それが大学の質の低下、半数の大学の定員割れ、大卒者の就職難といつたことに帰結しているというのだ。そして設置審査のあり方に一石を投じようとした。しかし方々から巻き起こる批判に耐え切れず、1週間後に認可に転じて謝罪した。

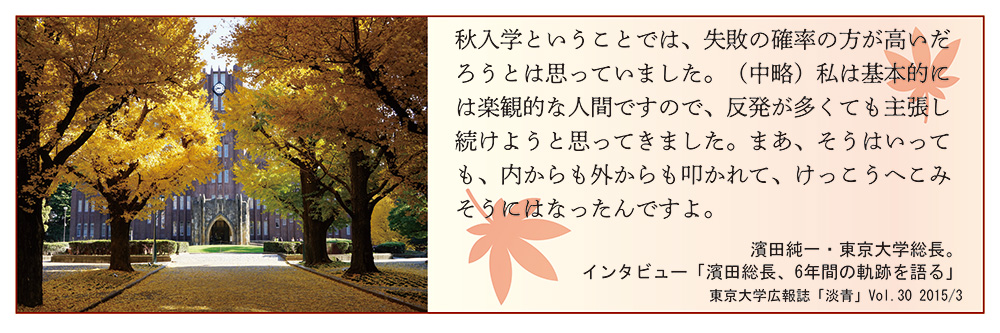

2013年 東大「秋入学」の見送り

東京大学第29代総長の濱田純一が「タフでグローバルな東大生」を育成するためには学生の国際的流動性を高めなければならないとして「秋入学」の導入を提唱し「入学時期の在り方に関する懇談会」に諮問したのは2011年5月だった。この懇談会は総長の私的諮問機関だから、答申は当然「秋入学推進すべき」だったが、その後、駒場(教養学部)が反対の声をあげた。切実な問題として移行期において、駒場の事務作業が破綻することの危惧があった。それが「内からも外からも叩かれて」の「内」なのだろうが、「外」はより深刻な問題があった。社会と行政が東大生のためにわざわざ第二の接続システムを設定する保証はなく、学生は4年半または5年の大学生活を強いられる。東大が先頭にたって大学と社会の接続システムを変えようとする意気込みは空回りし、同様の検討をしていた京都大学が「秋入学見送り」を表明したことで外堀が埋められた。2013年6月「当面見送り」の発表があり、秋入学騒動は収束した。

2014年 近畿大学「日本一」への戦略

近畿大学の一般入試志願者数が、それまでの明治大学を抜いて日本一となったのは2014年入試だった。その年の正月に掲出された近大のポスターは、完全養殖クロマグロのイメージを利用し「固定概念を、ぶっ壊す。」とあった。その固定概念のひとつは、社会、受験界、受験生に広がっている大学ヒエラルキーなのだろう。とかくハデハデしい広報戦略が近畿大学躍進の理由として第一にあげられるが、入試募集の緻密さも見落としてはならない。インターネット出願への完全移行、その利点を十分に活用した学内併願制度の拡大などが志願者数日本一に貢献した。

2017年 82番目の医学部誕生

医師、歯科医師、獣医師、船舶職員の養成に係わる学部学科の新設は認められていない。医学部は1981年開学の琉球大学が最後だった。私立医学部としては、1978年の産業医科大学以降の新設はない。35年間に亘って80医学部体制(防衛医科大学校を含む)が続いてきた。ところが東日本大震災の復興事業の一環として特例として医学部の新設が認められることになり、東北医科薬科大学が2016年に医学部を開設した。このときは、同大学、宮城県、郡山の医療機関の3者によるコンペティションが行われた。

東北の医学部設置者選考が行われていたころ、国家戦略特区の制度によって成田市に医学部を開設しようとする動きが進んでいた。2013年9月成田市と国際医療福祉大学は「国際医療学園都市構想」を発表した。同大学の医学部と病院を成田市に誘致新設する計画だった。翌年5月「国家戦略特別区域及び区域方針」で成田市の医学部新設は決定した。

東北医科薬科大学が潤沢な医学部修学資金を用意して、東北地区で勤務する医師を養成することを中心的ミッションとしていたのに対して、国際医療福祉大学は、医師養成の国際化が特色である。英語による授業、海外での臨床実習、留学生定員の設定などである。そしてもうひとつ隠れた狙いは、現在の医学部ヒエラルキーの最上部に食い込むことだ。そのために、6年間の総学費が

1850万円という破格の設定をしたのである。サンデー毎日インタビューにおける北島氏の発言の趣旨はそう理解しなければならないだろう。