大学入試の基礎知識:一般選抜~国公立大学~

選抜の流れ

【図表3】国公立大学の入試日程 (2026年度)

[クリックして拡大]

国公立大学の一般選抜は、募集人員を前期日程と後期日程の2つに振り分けて選抜する「分離分割方式」で実施されます(一部の公立大学では中期日程を実施)。前期日程・後期日程ともに、共通テストの得点と各大学が行う2次試験の得点の合計で合否を判定します。国公立大学では一般選抜の募集人員が全体の約75%を占めており、半数以上を学校推薦型選抜や総合型選抜で募集する私立大学とは大きく異なります。

出願

各大学への出願は共通テスト実施の1週間後から一斉に開始となり、前期日程と後期日程にそれぞれ1校を選んで出願できます。共通テストの正解・配点は試験実施の翌日に公表されるため、自己採点の結果に基づいて出願する大学・学部を決定します。また前期日程・後期日程の他に、一部の公立大学(2026年度は28大学40学部※)では中期日程を実施しており、これを含めると国公立大学は、原則、最大で3校まで出願することができます。ただし、公立大学には分離分割方式・中期日程のどちらにも属さず、独自日程で一般選抜を実施している大学(2026年度は4大学6学部)があります。該当するのは国際教養大学、新潟県立大学、芸術文化観光専門職大学、叡啓大学で、他の国公立大学の前期・中期・後期日程との併願が可能となっています。

※公立大学個別学力検査等日程グループ表より(公立大学協会)

日程選びと出願のポイント

前期日程で合格しても中期日程や後期日程を受験することはできますが、前期日程で合格して入学手続を行った段階で中期・後期日程の合格者となる権利は失われてしまいます。つまり、全ての日程の合否を確認してから入学する大学を選ぶことはできません。また、前期日程と後期日程の定員の配分は、全大学の合計で概ね前期日程5:後期日程1と前期日程の割合が圧倒的に高くなっています。特に、難関大学では後期の募集を行わない大学・学部も多くみられます。国公立大学の入試は複数の受験機会があるとはいえ、実際には前期日程で定員の大部分が埋まってしまいます。したがって、前期日程は第1志望の大学・学部に出願することが一般的です。

2段階選抜

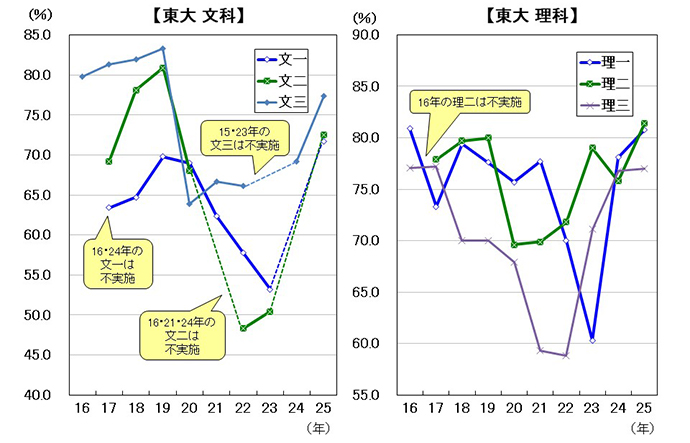

【図表4】第1段階選抜ラインの推移

[クリックして拡大]

共通テストの自己採点結果に基づいて各大学に出願するという流れとなりますが、出願者全員が2次試験に進めるとは限りません。一部には、2次試験を受けることができる人数を制限する「2段階選抜」を実施する大学があるからです。これは、共通テストの成績で「第1段階選抜」を行い、その合格者に対してのみ2次試験を実施して最終的な合否判定を行うという制度です。

2段階選抜の実施を予告しているのは、主に難関大学や医学部医学科など、人気が高く志願者が集まりやすい大学・学部です。2段階選抜の多くは募集人員に対する志願倍率で予告されていますが、出願者数がその予告枠に達しなければ第1段階選抜は実施されません。ただし、一部の大学ではたとえ予告枠に達している場合でも第1段階選抜を例年実施していない大学もあります。

第1段階選抜を通過するために必要な得点は、大学・学部によって異なるのはもちろんのこと、共通テストの難易度や志願者数の増減に影響を受けるため、年によって大きく変動します。また、一部の大学では志願倍率ではなく共通テストの得点に基準点を設けて、それを上回った受験者のみが2次試験を受験できるという実施方法を行っている大学もあります。

2次試験

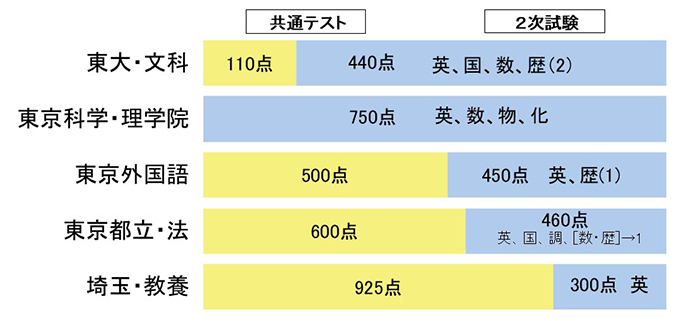

2次試験の入試科目は大学によって指定が異なり、同じ大学でも前期日程と後期日程では教科・科目が異なる場合がほとんどです。また、共通テストと2次試験の配点比率も大学によって異なります。

2次試験の一般的な傾向は、以下の通りです。

【図表5】共通:2次の配点(2025年度 前期)

[クリックして拡大]

【前期日程】

学科試験が中心で、文系学部は外国語、国語、数学、地歴・公民から2~3教科、理系学部は外国語、数学、理科から2~3教科の大学が多くなっていますが、1教科や4教科の大学もあります。難関大学ほど教科・科目数が多くなり、2次試験の配点が高い傾向にあります。

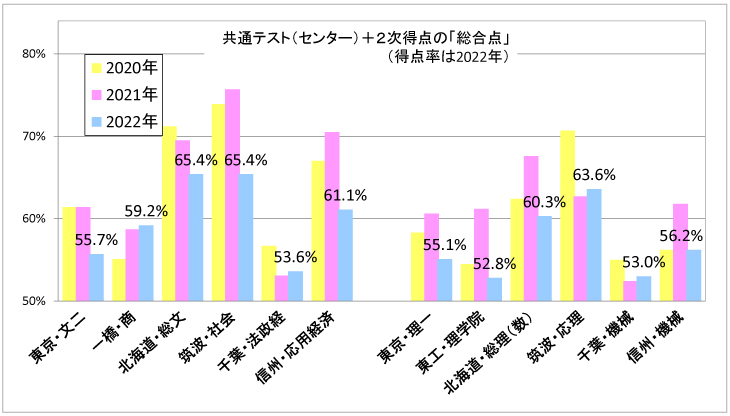

【図表6】国公立大学の合格最低点の推移(前期)

[クリックして拡大]

【後期日程】

総合問題、小論文、面接などの教科別学科試験以外の試験が行われることが多くなっています。

国公立大学の2次試験は記述式解答が中心となっていて、問題の難易度も高めです。それだけに高得点は取りにくく、合格するのに必要な合格最低点も低くなります。他学部との共通問題がある医学部医学科などの最難関を除けば、2次試験では概ね得点率60~65%が合格するための目安となるでしょう。