大学入試の戦後史 第1回

大学入試の戦後史 第5回

2019.02.20

大学生の学力崩壊の特効薬は、入試で学力担保をすることと気づいた国立大学はセンター試験で5教科7科目の受験を求めることとした。

中等教育を入試によってコントロールするという考えは、「英語を使える日本人」を育成する方策としてセンター試験にリスニングを導入するというアイデアにも共通する。

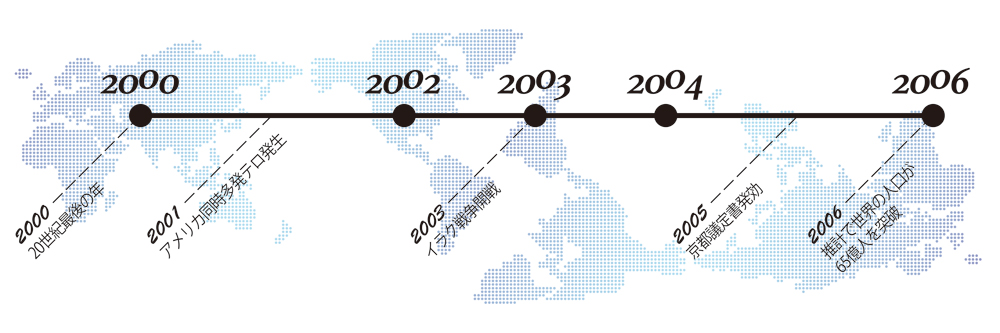

2000年 センター試験の原則5教科7科目を決定

「学力低下」の一因が大学の入試科目削減にあるという認識に立って、国立大学は5教科7科目を課すという紳士協定を結んだ。国立大学が法人化され、受験人口減少進行中の現在、協定離脱の自由もある。

2002年 大学生の教養崩壊

「学力低下問題」の次は「教養崩壊問題」。しかしこちらはあまり論争にはならずに、大人世代はみな納得して溜息をついた。

2003年 立志舘大学の閉校

短期大学の閉校はすでに先例があったが、大学が定員割れにより閉校するX デーはついにやってきた。女子の4年生人気をあてこんで女子短大を大学に改組したのが2000年の広島安芸女子大学。初年度から定員割れで2002年には共学の立志舘大学としたが定員割れは解消しなかった。卒業生を一度も出さずに閉校となった。在学生は呉大学に転編入した。

2004年 国立大学が法人化される

推薦入学・AO 入試の導入・拡大、後期日程の廃止・縮小、入試科目の一部削減、学外試験場の設置、説明会・相談会の実施、学費免除、…「一気に」ではないが、この予言は徐々に実現しつつあるのかもしれない。

2006年 センター試験英語でリスニングテストが始まる

「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」の具体的施策として実施決定したセンター試験リスニングは当初は試験会場を高等学校等に移して放送により行う案であったが、それがIC プレーヤー使用で従来どおりの大学会場で実施された。「万全」と大臣が太鼓判を押した翌日、機器の不具合を訴える受験生が続出。大学入試センターによるその後の検証では不具合444件のうちの72%は機器の「不良」だった。