代ゼミの先生から、みなさんへのメッセージ。第1回は、2025年度の新課程入試の共通テストで新設される「情報Ⅰ」を担当する松尾康徳先生に話を聞きました。 代ゼミの講師になったきっかけ、「情報」のおもしろさ、受験勉強のモチベーションの高め方など、さまざまな体験談とアドバイスをいただきました。「勉強のペースが上がらない」「このまま続けて受かるかどうか不安」など、悩みを抱えているみなさんは、ぜひ参考にしてください。

Contents

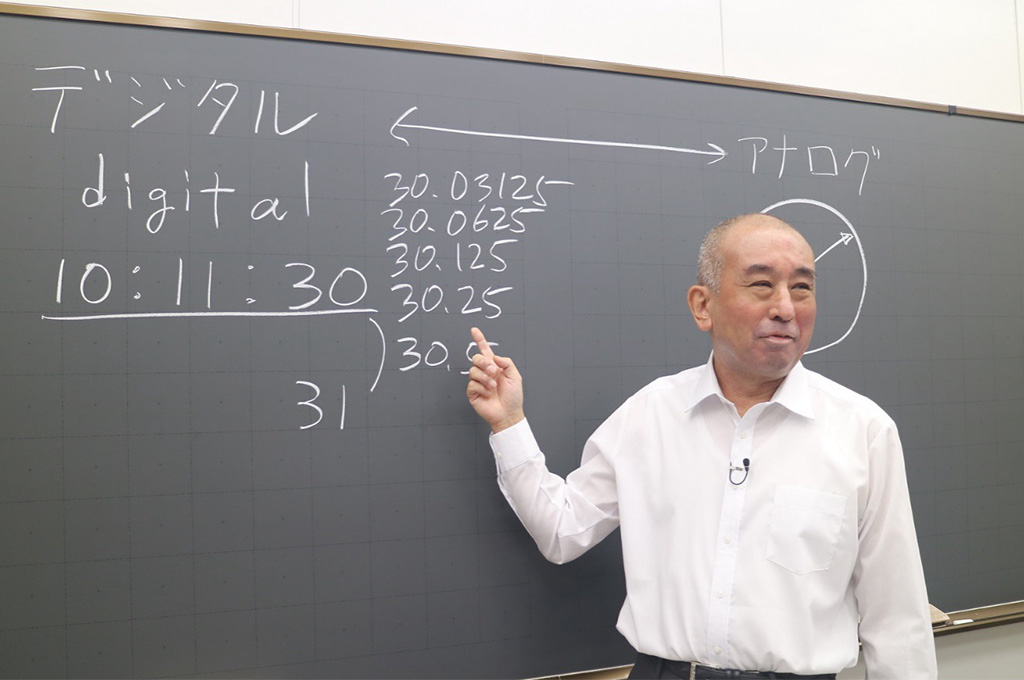

「IT業界の『現場の情報』を取り入れ、興味をもって学べるようにしています」

代ゼミの講師になったきっかけは?

私は実はもともとは教育系の仕事に就いていたわけではなく、IT系の仕事をしていた人間ですが、仕事の一環として2008年から、情報教育の仕事にも関わってきました。授業研究のために高校の情報科の先生方とも交流していたので、大学入試に「情報Ⅰ」の科目が加わるという話は以前から知っていました。

予備校で指導するきっかけになったのは、新聞で「情報Ⅰ」の共通テストのサンプル問題を見たことです。「これなら、私の知識と経験で受験生を合格に導ける」と思いました。私は2012年からITエンジニアの国家試験対策の授業などを担当しているのですが、「情報Ⅰ」の共通テストのサンプル問題で問われていたポイントは、その国家試験と共通する部分が多かったのです。「やっぱりそこ聞いてくるんだね」という感じで。

代ゼミの講師になったのは、私自身が代ゼミ出身だから。一浪して第一志望の大学に合格できたのは、開校直後だった代ゼミ福岡校に通ったおかげです。

松尾先生の「強み」は何ですか?

もともとIT業界で働いていて講師歴よりも現場経験が長いので、仕事で実際に起こっている「生きたネタ」を伝えられる事だと思います。

現場の最新情報は、教科書には載らないんです。私の講座は、実際に体験してきたリアルな話を取り入れて、楽しくて深みのある内容になるようにしています。

「情報Ⅰ」が入試の科目に追加されるにあたって、高校の現場は過去問がない状況のなかで入試対策に追われています。その点、私は「情報」のプロです。安心して頼ってください。夏期講習は対面の授業を通じて集中して学べるので、生徒のみなさんをより丁寧にフォローしたいと思っています。

新しい科目「情報Ⅰ」のおもしろさ、魅力は?

「情報」と聞くと、プログラミングの授業をイメージする人が多いでしょう。でも、プログラミングは、あくまでも「情報」の一要素にすぎません。最も重要なのは、データ活用です。データを正しく分析すれば、周りの人を納得させることができます。そのために、データの集め方やまとめる方法、読み方や見せ方などを集約したのが、高校の「情報」の授業です。

社会に出ると、上司や同僚、取引先など、たくさんの人を巻き込みながら仕事をします。さまざまな立場の人の納得感を得るためには、客観的かつ正確なデータが必要です。データを活用して人を動かすということが、ひいてはリーダーシップにつながります。「情報」は、これから社会に出て活躍するために、欠かせない教科といえるでしょう。

「受験勉強で大事なのは、目標と環境。行きたい大学を自分で選んでほしい」

代ゼミのよさや特長を教えてください。

私自身、代ゼミに通っていた頃は、生徒の自主性を重んじる風土だと思っていました。「情報」を担当することになり、約35年ぶりに代ゼミに戻ってきたのですが、そこは当時と変わっていなかったですね。

現役生時代に最初に通った地元の予備校は、出席を取ってしっかり管理するスタイルでした。現役で第一志望の大学に受からず、浪人になったとき、周りの友達と一緒にその地元の予備校に行こうとしたのですが、 「全国区の大学をめざすのだから、全国区の予備校に入りなさい」と親に勧められ、選んだのが代ゼミだったんです。

代ゼミはテキストが充実しており、「これをしっかりやっておけばOK」という感じでしたね。第一希望の大学に合格して、「当初の目標より、偏差値の高い学部に受かりました。」ということを合格体験記で書いたら、それが当時の代ゼミの広告に僕の写真付きで載ったんじゃなかったかな(笑)。

今は、私の頃にはなかった映像授業があるなど、スタイルこそ変わりましたが、テキストと教え方の素晴らしさは当時のままです。目標をもって勉強できる人なら、代ゼミは心強いパートナーになるはずです。

実際の授業の様子はこちら

松尾先生の目標を教えてください。

私は今57歳なので、代ゼミで講師をできるとしても、あと7~8年ほどでしょう。その頃には、高校で「情報」を学んできた世代が社会人になっています。それまでに情報科目の指導体制とメソッドを確立し、次の世代につなげることが、私の使命です。

よりよい状態でバトンタッチができるよう、「情報」の講師として最善を尽くしたいと思っています。これから私の授業を受ける生徒たちが、将来は「情報」の講師になっているかもしれませんね。

最後に、受験生のみなさんにメッセージをお願いします。

部活を頑張ってきた人は、夏休みから本格的な受験勉強が始まります。まずは志望校を決めましょう。行きたい大学があれば、受験勉強のモチベーションも上がります。偏差値だけを見ているとどこかで息切れしてしまう。でも、自分の意志で選んだ志望校があれば、今は偏差値が足りなくても、いずれ追いつこうと思って頑張れるでしょう。

受験勉強では、環境も大切です。受験生だった頃、代ゼミの自習室に行って勉強している仲間たちの姿を見ると、「自分も勉強しなきゃ」と気持ちを切り替えることができました。代ゼミには全校舎に自習室が完備されており、自ずと机に向かって集中する習慣が身につきます。

特に夏休み・冬休みは生活リズムが崩れやすいので、予備校の講習を活用して勉強のペースを維持するのもいいでしょう。大学受験を成功させたいなら、頑張っている仲間がいる環境に身を置くのがいいのではないかと思いますね。