大学入試の戦後史 第1回

大学入試の戦後史 第4回

2018.12.20

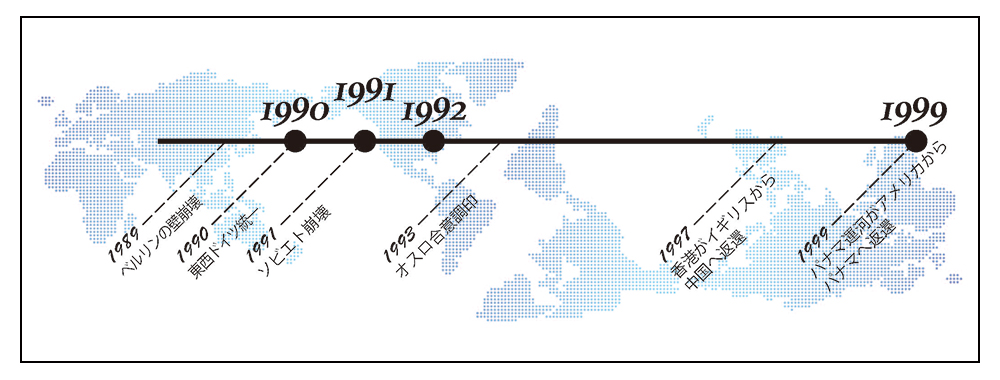

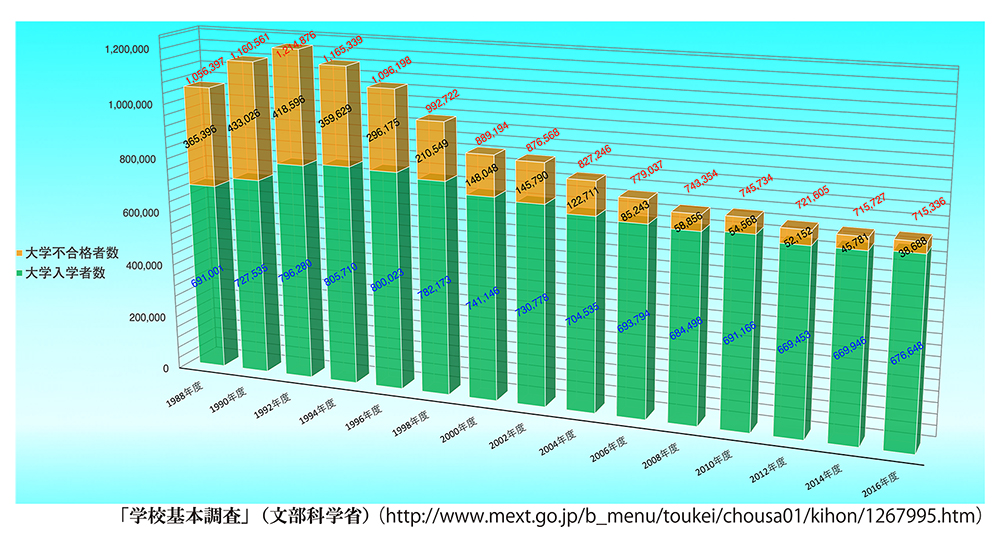

1980年代半ばから始まった受験人口の増加は92年にピークを迎える。入試科目の削減が、入試競争が激化する時期に始まるのは、それでも大学入学者の学力は担保されうると考えられたからだ。入試の競争性低下とともに「学力低下」が問題化する。

1990年 「大学入試センター試験」が始まる

利用教科・科目を大学が自由に決める「ア・ラ・カルト方式」と喧伝された「大学入試センター試験」だが、教科・科目数の自由化はすでに87年に先行実施されていたので、90年入試の実質的な制度変更はなく、単にテストの名称変更にすぎなかったと言える。しかしその後の入試の方向性からして重要な意味を持っていたのは私立大学のセンター試験参加であった。この年の参加私大は16大学だけだったが、翌91年に参加した亜細亜大学がセンター成績の全く新しい利用方法を考案するとその後は急速に参加大学が増えていった。「全く新しい利用方法」とは、「事前出願、個別試験なし」という、現在ではごくふつうの利用方法である。「建学の精神」を盾にセンター利用はありえないとしていた大学も90年代末にはセンター試験参加に転じる。

1991年 大学設置基準の大綱化

「個性化・多様化」の御旗を掲げて大学のカリキュラムなどの規定も廃止・緩和された。その後も規制緩和は進んだ。学部名称も自由化されたためまさに「個性的」な学部が続々と登場した。カタカナ学部名も当たり前になった今では「個性」よりも「わかりにくさ」でしかない。個性化の競合の果ての没個性化か。

1992年 受験人口がピークを迎える

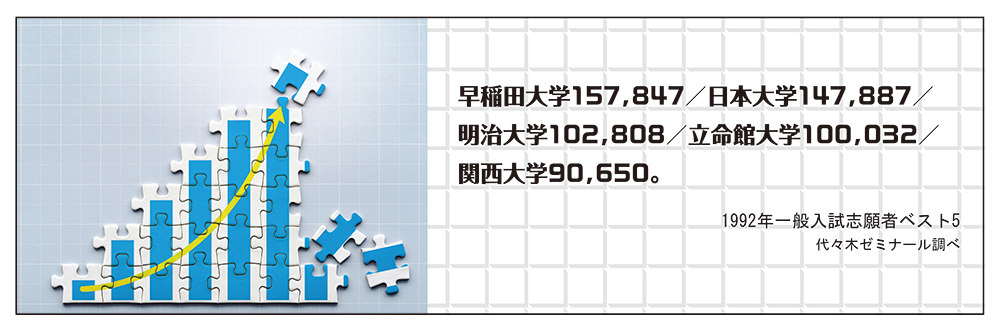

戦後ほぼ一貫して増加し続けてきた受験人口はこの年の121万5千人でピークとなった。私立大学の志願者数も増え続けてきた。この年の大学の話題はむしろ、前年出された設置基準大綱化であり、これからの冬の時代をどう独自色を出して生き残るかであった。ところで現在の受験人口はこのピーク時から4割減少したが、銘柄大学の志願者数の減少は小幅である。大学間の人気格差が拡大している。

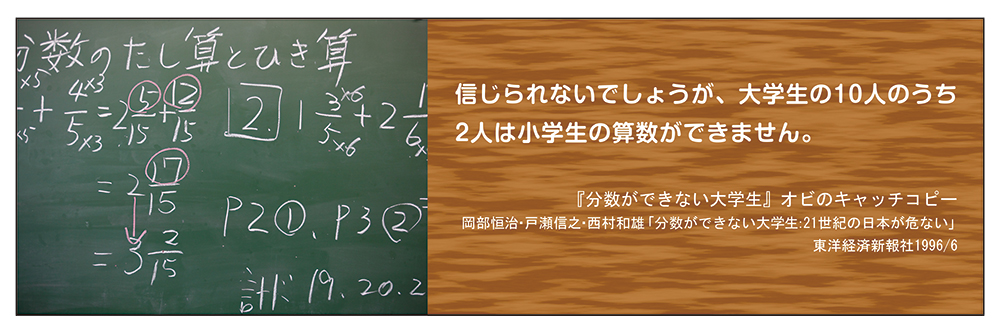

1999年 学力低下論争始まる

学生の基礎学力低下を慨嘆する大学教員、ゆとり教育のもたらした学力格差を指摘する教育社会学者、「学力」とは何かとソモソモ論を始める教育学者、あくまでも「生きる力」こそ学力だと主張する行政担当者らの学力低下論争は、論争というものが概してそうであるように、はっきりした勝負はつかずに終息した。しかし論争のスレッドが立ちあがったこと自体に最大の意味があったのかも知れない。これ以上、「学力向上」「大学合格実績」などタブー視することはなくなった。この論争と同時期に「初等教育と高等教育との接続改善」について審議していた中教審は、それまで主張し続けてきた入試科目削減について、今後は「削除すべきとの方針はとらない」という答申をこの年12月に出す。